《彼美淑令:北朝女性的个体生命史》,罗新主编,北京大学出版社2024年6月出版,356页,72.00元

在人类悠久的传记传统中,传主通常是因事业成就或社会地位而享有声名的人物。现代史家将目光投向以往被忽略的人物,以发掘失落的故事为目的,试图展现宏观历史关怀未至或有意遮蔽的图景。出土材料的重见天日,为有志于从事微观历史研究的学人提供了便利。中国古代的墓志铭,正是史家重新讲述故事的极佳素材。墓志记载的人物生平与人际关系,多是史传付之阙如或语焉不详的。通过墓志与史传的勾联,梳理人物、史事与时代的关系,并从中寻找学科意义,或许是个体生命史的取向所在。近年来,各国学者对中国古代墓志铭的利用更为深入,在个体生命史方面已经产出颇具影响力的论著。2020年,伊沛霞、姚平、张聪主编的Chinese Funerary Biographies:An Anthology of Remembered Lives一书由美国华盛顿大学出版社出版,次年发行中文版,名为《追怀生命:中国历史上的墓志铭》(上海古籍出版社,2021)。大约同时,山口智哉、李宗翰、刘祥光、陈韵如、柳立言等学者编著的“五代在碑志”系列论著出版,其中《世变下的五代女性》(广西师范大学出版社,2021)聚焦女性生命史,为五代女性研究提供了可资借鉴的范例。

同样是在2020年,北京大学历史学系罗新教授开始编纂一部论文集,汇集学界利用石刻史料研究北朝女性的佳作。历时四年,此书终于问世,即本文所评《彼美淑令:北朝女性的个体生命史》(北京大学出版社,2024)。罗新长期从事石刻研究,著有《新出魏晋南北朝墓志疏证》(与叶炜合著,中华书局,2005)。近年来,他一直呼吁历史学应当向不平等宣战,《彼美淑令》一书即是对传统历史学和历史编纂学的挑战。在此书序言中,编者开宗明义,强调传统历史学和历史编纂学是中国古代当权者塑造性别不平等格局的帮凶,这一论断引人深思。如编者所言,“女性被制度性地排除在历史编纂之外”(序言第1页),故而现代学人为古代女性作传,必须超越历代后妃传、公主传、列女传的书写方式与评价体系,以尽可能还原古代女性个体生命历程为目的,重新讲述古代女性的故事。在《彼美淑令》之前,罗新已经利用墓志写出了《漫长的余生:一个北魏宫女和她的时代》(北京日报出版社,2022),使北朝女性生命史获得了读者的关注。

《漫长的余生:一个北魏宫女和她的时代》

为古代女性立传,看似只是把与传主相关的各种材料串联起来解读,考证、推测甚至想象传主在每个年龄段或时间点的经历,但要做好这项工作并不简单。首先需要将材料尽可能搜罗齐全,一旦失检便有可能导致全局性的错误,进而草率地改写古人的生命轨迹。随后要通过密集考证,克服史料缺环造成的重重困难,必要时以合理的想象填补记载的空白。最重要的是,个体生命史不止于人物传记,还需要在复原人物生平的基础上描绘以往鲜为人知却又值得关注的历史图景。从技术层面上说,个体生命史首先是一种“拼图的技艺”(被历史文献打碎的人生由是得以重组),拼图的艺术成就则取决于作者对研究对象所处时代的认知。

在介绍传主生平之外,《彼美淑令》收录的十一篇文章各有其意趣。《陈留公主》展示了婚姻中的妇女意志,《寻找仇妃》关注北魏罪人之家女性的命运,《蛮女文罗气的一生》写出北魏后期生存空间受到南北双方挤压的蛮人之处境,《崔巨伦其人》让读者看到多中心家庭史研究的前景,《北魏最著名的比丘尼僧芝》讨论了北魏宫廷佛教与政治之关系,《元季聪的悲欢》兼及对女侍中一职的研究,《常山公主事迹杂缀》涉及北魏宗室罪人的收养问题,《袁月玑墓志与梁陈之际史事钩沉》详叙北朝后期王琳纵横于三国之间的传奇历程,《找回失落于尘土中的故事》深入讨论前朝宗室女性的命运,《参商永隔》是北魏分裂后无数家庭被拆散的缩影,《茹茹公主》则揭示出年轻女性成为国际政治联姻的牺牲品。这些话题或许能让遥远的陌生人的故事吸引更多读者的关注,但从全书主旨而言,故事本身仍然是最重要的,故事即关怀,因为北朝女性是北朝历史的参与者、见证者甚至塑造者,是北朝历史不可或缺的组成部分,她们的身影理应被世人看见,她们的故事不应被埋没。

既然故事即关怀,利用材料讲好故事就显得尤为必要。由于书中所收文章写作时间、旨趣各异,随着新材料的不断发现,或许有可以补充之处。作为读者,我们不妨与作者共同进入书中北朝女性的生活世界,在作者的讲述之外看见故事的其他面相。

一、陈留公主

《陈留公主》一文原载《读书》2005年第2期,收入本书时有所改动。文中称王肃妻谢氏带到北方来的二女儿无从考证(10页),但本文附有东魏武定二年(544)元湛墓志图版,其中记载元湛之母即王肃之女。《陈留公主》旧文认为此即王肃第二女,这次修订改变了原来的观点,大概是怀疑此女亦有可能是王肃妾媵所生。笔者认为旧文观点可以信从。元湛袭元渊广阳王爵,王氏应即元渊正妃。太和二十三年(499)孝文帝崩,王肃与广阳王元嘉同受遗诏辅政。此时元嘉世子元渊十五岁(此据元渊墓志推算),已近婚配之年,而王肃抛妻弃子北奔,至此方六年有余,若元渊妃乃王肃北奔后所生,至多不过五岁,恐怕难以成为元渊的原配。因此可以断定,元渊妃即谢氏所携而来,但没有任何材料可以证明王普贤比元渊妃王氏年长,文中径称王普贤为王肃大女儿,此说未必能成立。

陈留公主与王肃结婚的时间亦值得推敲。文中称“从史料时序看,王肃尚陈留公主,在宣武帝景明元年(500)”(第8页),所谓史料时序,即《魏书》卷六三《王肃传》的叙事顺序,而此传记王肃结婚,事在裴叔业降魏以前。据《魏书》卷八《世宗纪》,景明元年正月丁未(七日),裴叔业以寿春内属,王肃即与彭城王元勰率军赴之。王肃能否在景明元年正月成婚,事已可疑,何况《王肃传》记载王肃婚后上奏请求恢复考绩,奏文称“自百僚旷察,四稔于兹”,而上一次考绩在太和十八年(见《魏书》卷七下《高祖纪下》),太和二十一年孝文帝忙于巡幸与亲征,未加考绩,故太和十九年至二十二年即所谓四稔。由是可知,王肃与陈留公主结婚应在太和二十三年。

本文开篇论及刘辉案的时间,《魏书》中出现《刘辉传》“正光初”和《刑罚志》“神龟中”的不同记载,作者认为这两种说法相差一两年(第3页)。实际上,“正光初”和“神龟中”可以指向同一年,即神龟三年/正光元年(520)。是年七月丙子(四日)元叉、刘腾幽禁胡太后,杀清河王元怿,方改神龟三年为正光元年,刘辉案应当发生在此年上半年。讨论完刘辉案,作者开始考证陈留公主的出生时间,虽然一开始作者认为“比照孝文帝的年龄,她大概出生在献文帝皇兴二年至五年之间(468-471)”(第5页),但随后行文对陈留公主年龄的估算却每每取其最大值,如与王肃结婚之时“陈留公主三十三岁左右”(第8页),景明三年(502)“公主约有三十四五岁”(14页),如此估算,误差可能达到七八年之多,因为除了公主是孝文帝“第六妹”,我们对公主与孝文帝其他兄弟姐妹的长幼关系一无所知,公主出生在皇兴元年至延兴六年献文帝去世(467-476)之间的任何一年都是有可能的。交代清楚这一点,即便无法精确还原公主在某一年的年龄,也不会使故事的面貌趋于模糊。

二、仇妃

《寻找仇妃》一文原载《文汇报·文汇学人》(2022年4月10日刊),在《彼美淑令》一书中称得上是新作。文章虽涉及史料较少的十六国至北魏前期家族史,但考证精审,几乎无可置喙。引起笔者兴趣的是文中提到的前秦尚书仇腾,作者认为仇腾出身不明,与中山仇款家族无关(23页注1),此说大致不误。若《魏书》卷九四《阉官·仇洛齐传》提到的仇嵩之弟仇腾与前秦尚书仇腾是同一人,则此人是仇氏名位最高者,不至于在史传中仅存名讳而隐去其历官。不过前秦尚书仇腾之出身亦有迹可寻,据《晋书》卷一一四《苻坚载记下》,慕容冲起兵后,苻坚以仇腾为冯翊太守,“慰勉冯翊诸县之众”,冯翊很有可能是仇腾乡里。冯翊也是当时仇氏的主要郡望,《宋书》卷五三《谢方明传》见“北方学士冯翊仇玄达”,孙恩之乱前此人已投吴兴太守谢邈门下,疑即前秦覆亡后南奔。

文章对罪人之家女性墓志如何书写“家难”的讨论亦值得关注。作者认为若仇妃有墓志存世,恐怕也会像女官墓志一样陈述家难(35页),但女官与王妃毕竟尊卑有别,北魏女官墓志率皆点明志主入宫缘由,大概是为了表达对志主遭遇不幸的同情(隋唐宫人墓志不复如是)。为王妃撰作墓志序文的人却不必对王妃的家史表示同情,故而能够轻易避开家难情节,只铺陈王妃婚前婚后的德行,更何况北魏孝明帝朝以前的王妃墓志以铭文为重,序文都极其简略,景明二年(501)任城王元澄妃李氏墓志、永平二年(509)章武王元融妃穆氏墓志、延昌四年(515)北海王元颢妃李元姜墓志,无不如此。可见仇妃墓志书写家难仅存理论上的可能。

与仇妃故事相关的讨论至此可以结束,但贯穿全书的人名用字写法问题有必要在此提及。十六国北朝常见人名用字“儁”,在书中竟转换为隽、㑺、俊等三种不同写法,似是不妥。既然《茹茹公主》一文不改阿那瓌为“阿那瑰”,那么保留“儁”字的原本写法,应该算是对古代人名用字较为妥当的处理。何况北魏俊、儁二字并用,而后者用例较多,改儁为俊,不免横生枝节。

三、文罗气

《蛮女文罗气的一生》原载武汉大学中国三至九世纪研究所编《魏晋南北朝隋唐史资料》第35辑(上海古籍出版社,2017),此文研究对象是主编长期关注的边缘人,史料价值与史学价值兼美,因而最早入选《彼美淑令》一书。师友们曾围绕文罗气墓志首题的含义展开讨论。文章作者认为“长秋雷氏文夫人”中的“长秋雷氏”即文罗气的丈夫雷亥郎,长秋一职可能是墓志虚构(69页)。此说可疑之处在于雷亥郎既以成年罪人身份被杀,不曾成为宦官,主持葬事的雷氏后人似不必为雷亥郎虚构宦官官职,按照常见的做法围绕乡里虚构赠官即可(如称雷亥郎为鲁阳太守甚至广州刺史)。有一种可能性不应被忽略,即“长秋雷氏文夫人”是“长秋夫人”与“雷氏文夫人”的杂糅。换言之,此长秋即刘腾,文罗气嫁与刘腾,刘贵华是二人养女,被送进后宫也就不足为怪。雷氏既不愿提及刘腾,又不愿放弃文罗气的长秋夫人身份,因而志题出现罕见的杂糅。二说得失,笔者难以裁断,敬祈方家赐正。

文中有一处小失误。太和二十一年(497)八月孝文帝亲征,翌年三月班师,此下又见“翌年(498),南齐太尉陈显达又率军欲夺回沔北五郡,孝文帝带病再次亲征,在宛城西南的马圈城打败陈显达之后,孝文帝在回师途中病逝于谷塘原”(57页)。孝文帝亲征、马圈之战、病逝谷塘原皆在太和二十三年,已无疑问。陈显达率军欲夺回沔北五郡事在何时?《南齐书》卷六《明帝纪》称永泰元年(498)正月遣太尉陈显达持节救雍州,但当时孝文帝尚未班师,无需复称翌年,且南北双方史料皆足以证明陈显达发动进攻已在永元元年/太和二十三年(499),故“翌年(498)”宜改为“翌年(499)”。

此文有两处错别字需要修改,书中第47页《问度墓志》录文“释褐直阁将军”,“阁”应如文末所附录文(72页)改为“閤”。第60页注1颖改为颍。

四、崔巨伦

《崔巨伦其人》原载王笛主编《新史学》第十六卷《历史的尘埃——微观历史专辑》(社会科学文献出版社,2022),是作者围绕崔宾媛墓志展开研究的成果之一。文章十分看重崔巨伦为姑母和姐姐撰写的墓志,认为“作者直接以第一人称进入墓志叙事,在北朝墓志中是罕见的”,且“不顾文体局限,大胆破格,更见真情”(109页)。这一观点引人深思。能否以第一人称进入墓志,与作者的身份有很大关系。如果作者与志主是亲朋关系,以第一人称进入叙事、抒发情感的做法虽然罕见,但亦在情理之中,如李奖为王诵撰写墓志铭文,在本无叙事必要的四言铭辞中加入了自己与志主的交往经历:“昔忝光禄,及子同官。玄冬永夜,耳语交欢。”反之,如果作者仅仅是志主或志主亲属的故吏,甚至只是受邀写作的文士,以第一人称进入墓志文的合理性也就不复存在。北朝墓志中是否存在其他作者以第一人称进入墓志叙事的案例,尚待读者留意。

文中不乏与墓志制作相关的讨论。作者认为现存李叔胤墓志过于寒酸,因此被盗墓者舍弃(96页),李弼、李翼兄弟没有为李叔胤重刻墓志(123页),但崔宾媛墓志盖文云“李府君自有别志”,此“别志”应是兼有序文与铭文的新墓志,而非李叔胤墓所出墓砖铭记。关于志与铭(记)/记之区别,与崔宾媛同年下葬的高道悦夫妇之墓志可作参考。高道悦墓志云:“昔太和之世,圹内有记无铭。今恐川垄翻移,美声湮灭,是以追述徽猷,托晰壤阴。”高道悦妻李氏墓志云:“亡考常侍使君(即高道悦)以太和中薨,虽先有铭记,而陈事不尽。今以荼蓼重被,沉扃再阐,旧山停水,改卜漳东。因此动际,追立志序,即镌之于上盖,取父天母地之议,故不别造铭石耳。”按照高道悦夫妇墓志的说法,志是有必要追立的,哪怕不是用两组方石制作鸳鸯志。今见李叔胤墓铭只能称为“铭记”或“记”,崔宾媛志盖文之所以称李叔胤自有别志,意在省略尚未见世的李叔胤改葬墓志中已有的对李叔胤父祖辈的介绍,一如李藉之墓志称祖父李璨、父亲李宣茂有足以“不复重详”家人信息的墓志。李璨卒于延兴元年(471),初葬时必定只有简短的墓记,他的改葬墓志也会是与其子李元茂墓志同样的规格。

在讨论李翼与崔徽华夫妇墓志时,作者认为李翼墓志没有补刻迁葬时间可能是因为原墓志文无下葬时间,迁葬后不必补刻(143页)。笔者认为,李翼遇害河阴后初窆洛阳,永熙三年(534)二月七日与崔徽华同时迁回赵郡安葬。据发掘简报,两人墓志共用一盖,盖文为家庭成员信息。很显然,李翼与崔徽华的墓志作为鸳鸯志配套使用,以崔徽华墓志为文末,所以迁葬时间刻在崔徽华墓志末行。共用的墓志盖制作于孝昌三年崔徽华初次下葬时,换言之,孝昌三年制作的崔徽华志盖与志石都被运回赵郡,丧家请人重新制作了李翼墓志,并在崔徽华墓志末尾补刻迁葬时间,所以李翼墓志志文与补刻迁葬时间一行书体一致。

崔巨伦改葬崔楷、带家人回洛阳的经过也是作者着力考察的内容。《魏书》本传所谓“偷路”并非不遵守行军路线擅自行动,而是主要道路受阻,需要“间道而行”(140页),那么崔楷初次下葬与改殡的地点也就值得讨论。若如作者所言,崔巨伦逃回洛阳后再次参与北征,才将家人带回,则家人不太可能仍在葛荣军中。笔者推测,无论崔巨伦起初将崔楷葬在何处(如殷州州治广阿所在的南赵郡境内),崔楷的家人都已被安置在当地,而未随葛荣大军东征冀州。

文章所涉史事相关材料丰富,但史料缺环较多,考证难度极大。文中讨论崔宾媛及其子女的生活,称李叔胤去世后崔宾媛和子女在家乡一起生活了大概三五年,随后杨椿以李弼行本郡事,李弼在本郡待了一两年,延昌三年(514)李弼妻郑氏去世后李弼、李翼兄弟带着母亲以及尚未出嫁的妹妹到了洛阳(实际上,根据崔宽墓志,此时李弼最小的妹妹李幼芷已经出嫁)(113页),后文又称崔宾媛在洛阳东安里大概生活了三四年,直到去世(119页)。然而,杨椿墓志明确记载杨椿出任定州刺史在熙平元年(516),其时郑氏已经去世两年,作者梳理的时间线无法成立。在此有必要根据李弼墓志重新讲述这一段故事。

李弼墓志云:

景明三年,遭南赵郡府君艰,至性几灭,扶而后起。太夫人孝义慈仁,德冠母仪,九族式瞻,六姻谘敬。君温清色养之高,珍羞服玩之御,世莫能比。延昌年中,刺史杨公乃礼辟君行本郡事。……神龟元年,丁太夫人忧。……君年登强仕,无复宦情,遂敦睦宗亲,礼致乡老。……弟翼,以正光二年入仕为左右官、尚书郎中。君兄弟二人,友爱之性偏笃,常棣之义特隆,同气相恋,遂便入洛。正光五年,旨除太尉府行参军。

由引文可见,景明三年(502)李叔胤去世,李弼服丧完毕后未获刺史辟召,直至“延昌年中”,定州刺史杨椿方以其人行赵郡事。杨椿墓志详记志主仕历,其中称“延昌三年迁抚军将军、都官尚书,熙平元年除定州刺史”,可见李弼墓志所谓“延昌年中”,就是延昌四年至熙平元年间,即孝明帝即位第一年内。两年后崔宾媛去世于洛阳东安里,此时年登强仕(刚满四十岁)的李弼仍在赵郡。从以上情形看,正始元年(504)李弼、李翼兄弟服丧完毕后就带着母亲去了洛阳,寻求入仕机会。延昌四年,前都官尚书、新除定州刺史杨椿即将赴任,将身在洛阳的李弼选为僚佐。李弼随杨椿前往定州,李翼留在洛阳照顾母亲。两年后,李翼护送母亲灵柩回到家乡,服完三年丧马上入仕,李弼则是在收到弟弟入仕的消息后才重燃做官希望,前往洛阳。李弼墓志所谓“无复宦情”,真相是丁忧去职后无人问津。

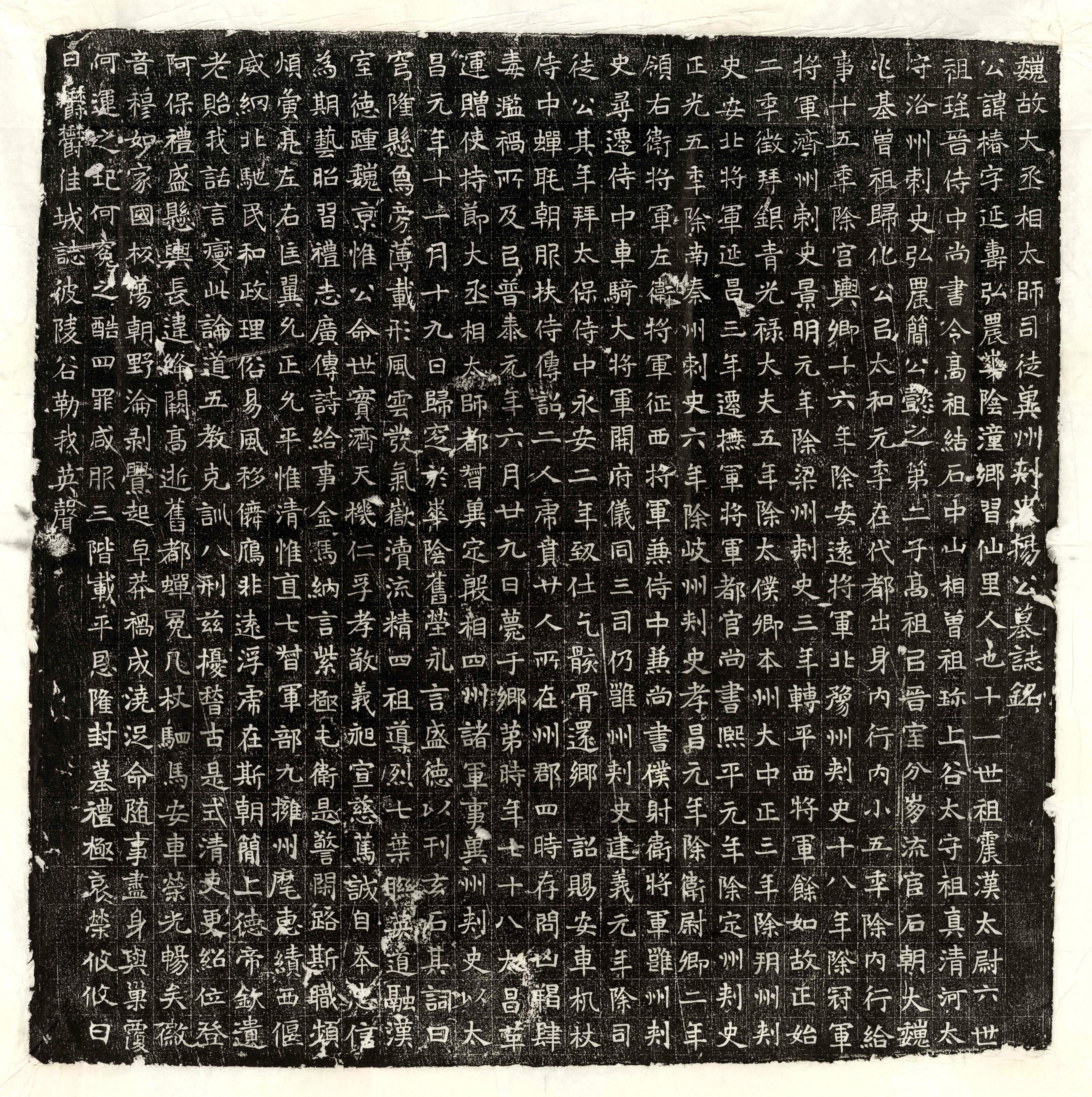

杨椿墓志

崔模、崔楷、崔巨伦叔侄事迹考证亦颇费思量。作者认为崔巨伦释褐为参军在正光年间,此时崔模、崔楷再获起用,崔巨伦凭挽郎资格参加铨选(130页)。笔者认为,崔巨伦可能在更早的时候受到了崔楷岳父李韶的帮助。李韶在熙平、神龟年间官居吏部尚书,本传云“韶在选曹,不能平心守正,通容而已,议者贬之”,崔模得以在神龟中“复本资,除冠军将军、中散大夫”,应与李韶不无关系。据崔宾媛墓志盖,神龟二年(519)四月李韶仍为吏部尚书,次年二月已官居冀州刺史(此据张弁墓志),但仍为中军大将军。崔巨伦所任冀州镇北府墨曹参军,府主若为李韶,则史传失载其镇北大将军之号。

下文论及崔模战死时间,作者认为在崔楷战死同时或稍早(孝昌二年秋冬),具体而言是孝昌二年八月以后至孝昌三年初(136页)。欲考证崔模战死时间,有必要梳理正光至孝昌年间岐州长官的任免过程。从《魏书》本传的叙述应该可以确认,直至战死前崔模仍行岐州事。北魏末年,岐州时或失陷,行岐州刺史、行岐州事皆为前线战事指挥官,他们未曾长住岐州为正刺史。有行岐州事者战死后,关中行台另选将领接替战死者,受行岐州刺史、行岐州事之名号。《魏书·肃宗纪》记载,正光五年十一月,莫折天生攻陷岐州,执都督元志及刺史裴芬之。孝昌元年正月(此时未改元),萧宝夤、崔延伯大破秦贼于黑水,斩获数万,天生退走入陇西,泾、岐及陇东悉平。崔延伯为行岐州刺史,仅在这两个月之间。吴廷燮《元魏方镇年表》误信《魏书·崔延伯传》记载,以为崔延伯行岐州刺史在正光五年秋以前。实际上正光四年岐州刺史刘道斌卒于任上后,接替他的就应该是下一任正刺史裴芬之。至于伊瓫生,其人战死时已解行岐州刺史,吴廷燮认为他在裴芬之死后为行岐州刺史,也就是与崔延伯前后相继,不无道理。崔延伯在黑水之战后专为西道都督,解行岐州刺史,由伊瓫生接任。正光六年四月崔延伯战死,接替他为西道都督的正是伊瓫生。

收复岐州后,朝廷开始任命无需带兵转战各地的重臣为岐州正刺史。杨椿墓志称志主正光六年除岐州刺史,孝昌元年除卫尉卿。接替他的人就是孝昌初转岐州刺史的魏兰根(见《北齐书》卷二三本传)。孝昌三年正月,魏兰根被执,岐州再次失陷。此后,崔模、杜颙行岐州事,由于魏兰根未死,故二人不得为行岐州刺史。《魏书》卷四五《杜颙传》云:孝昌二年,为西征军司,行岐州事,萧宝夤起逆,颙据州不从。萧宝夤起逆事在孝昌三年十月,此时杜颙已据岐州,复任的魏兰根先前已还朝,拜光禄大夫(孝昌三年四月萧宝夤军势复盛,为西讨大都督,岐州城民复推魏兰根为刺史,后得朝廷承认)。本传所谓“孝昌二年”,要么是杜颙初为西征军司的时间,要么是孝昌三年之讹。杜颙还朝,除东荆州刺史。武泰中,转授岐州刺史。此后北魏再无行岐州刺史或行岐州事。由于《崔模传》未及萧宝夤起逆与孝庄帝时事,且崔模号为名将,魏兰根被执后理应由他前去平贼,故崔模应在杜颙之前行岐州事,他战死的时间,应为孝昌三年春。

文中有一些地方可作修改。第93页、第109页崔逸去世年份改为太和二十年。第96页,李瞻墓志界格严整,颇受书法界重视,不可谓形制不规整、刻写较草率。第97页,李仲胤墓志称“葬本郡房子界之西岗”者是李仲胤而非李宣茂。第104页,崔宾媛嫁入李家时距离李璨去世最多五年,不会是“六年多”。第105页,李宣茂妻与邢峦长幼关系不明,不可与邢僧兰并称“邢峦的两个妹妹”,邢僧兰与邢儒长幼关系亦不详,注3不可谓“只有邢峦是兄”。第108页注1讨论崔楷去世时间应引《魏书》卷九《肃宗纪》。第111页,崔宾媛墓志“眇然孤遗”一句与子女是否成年无关,崔巨伦写这一段文字的目的就是突出崔宾媛的抚养“使二子名扬”,崔宾媛本人得以“连华邹母”,所以“二男三女,眇然孤遗”不必过度解读为三女孤遗。第112页“也不过十几岁”改为“最多也不过十几岁”。第126页注1讨论挽郎数量,《太平御览》卷八一五《布帛部二》引《赵书》称石勒挽郎为大臣子弟六十人,《宋书》卷一五《礼志二》又记有司上奏为晋孝武帝王皇后选挽郎二十四人,可见两晋间挽郎数量为六的倍数。注2谷士恢应为谷浑玄孙,充任宣武帝挽郎者除作者提到的崔巨伦、谷士恢、元贤真、元洪敬四人外,《北齐书》《北史》还可检得崔㥄、邢卲、刁柔三人,新出墓志中可检得冯昕、长孙晖(显业)二人。第127页注2当引《崔楷传》,不宜称“同上书”。第129页宣武帝下葬后“不到一个月”可改为“仅仅十天”。第130页,正光年间对应公元纪年为520—525。第132页注2,崔谦死于天和四年(569),《北史》本传称其人孝昌初已为著作佐郎。正文称崔士元所任“仍是防城都督”,事亦不确,《魏书》本传所见“假征虏将军、防城都督”应即崔士元随父赴任所得,并未转正,所以崔楷墓志盖称崔士元“终于平州录事参军”。第144页“李宪以扬州刺史镇守彭城”,彭城改为寿春。第149页注3,作者猜想崔孝芬辞任西兖州刺史是为了照顾崔巨伦,此说与《魏书》本传称崔孝芬“久倦外役”不合,既无法证明亦无法证伪。第150页,作者声称崔巨伦死时崔家在洛阳不再有成年男性,但此时崔谦、崔说皆已入仕,且尚未随贺拔胜前往荆州,何况崔模尚有一子崔士护。下文又称崔子武外祖母邢氏仍健在,需引用相关材料证明。

五、僧芝

此文原题《北魏僧芝墓志考释》,载《北大史学》第13辑(北京大学出版社,2008),收入本书时由北京大学历史学系博士研究生张宇宁进行全面修订。文章第一节对胡国珍家族相关史事的考证难度不小,但作者抽丝剥茧,得出的结论令人信服。此节引用的胡国宝墓志,在原文发表之年才得以重见天日,是张宇宁修订文章时补充的新材料,对讨论胡氏家族成员的追赠有所辅益。此处还可以引用胡康墓志。胡康墓志收录于《北朝墓志精粹》第二辑《北魏卷六》(上海书画出版社,2022),志主是胡太后从兄。志文称其人卒于洛阳崇仁里,神龟元年(518)十月九日附葬于从伯太上秦公(即胡国珍)之陵,比胡国宝下葬约早一个月。胡康墓志与胡国宝墓志均未记载志主历官与卒年,彼此可作参照。

文章第二节重点讨论了北魏宫廷佛教对义学的重视,其中引《高僧传》中的《僧渊传》说明僧人道登“善《涅槃》《法华》”(168页)。《续高僧传》中亦有《魏恒州报德寺释道登传》,虽然此传叙事多有错讹,但仍然可以肯定传主与《僧渊传》之道登是同一人。《道登传》中提到道登在跟随僧渊之前曾经师从僧药研究《涅槃》《法华》《胜鬘》三经,可见道登所学经典与僧芝相同。根据《道登传》,我们可以知道道登与昙度同于僧渊门下受《成实论》,又一同被延请至北魏,此传可对作者的论述有所补充(见175页注1)。

文章第二节还讨论了宣武帝皇后高英之死。作者认为胡太后让高英“离开瑶光寺到了能显示其太后身份的地方”才实施暗杀,以应天文之变(182页注1),又云高英以尼礼下葬“很可能表明出家为尼意味着在制度上不再拥有妃嫔地位”(185页),然而高英至死未被废,仍称崇宪皇太后、皇太后高氏或皇太后高尼。实际上瑶光寺对高英起着庇护作用,胡太后不欲在寺内行凶,所以趁高英外出探母之时将她杀害。据《魏书·天象志》,史臣认为对应高英之死的天文之变发生在延昌四年(515)闰十月,胡太后杀高英竟要等到三年以后,实在耐人寻味。

由于僧芝墓志提到王肃妻谢氏,不可避免地需要参考《陈留公主》一文,因此文章虽然提及景明元年正月裴叔业内附,但仍然承袭了《陈留公主》中的观点,认为王肃尚公主事在景明元年。下文称王肃在洛阳短暂停留两三个月,事亦不确,景明元年八月彭城王元勰击败陈伯之以后被征还朝,由中山王元英行扬州,其后方以王肃为扬州刺史,王肃至少在洛阳待了四个月。

文中多处需作文字修改。第151页墓志首题中的“僧芝”改为“释僧芝”。第157页僧芝二十岁时应为和平二年(461)。第159-160页正文引用《胡国珍传》应称《北史》而非《魏书》。第160页注1奚智墓志录文“字淟筹”改为“字洪筹”,缑静墓志录文举天网、张乾纲改为举天纲、张乾网。第162页正文“胡宝国长期不仕,是一名处士”,胡宝国改为胡国宝,注1“王国宝”亦应改正。第159页与第162页引用同一条材料“诏赠国珍祖父(兄)父兄”的异文,应当有所取舍。第164页注1“炖煌”改为“燉煌”。第168页《魏书》引文删去与佛教无关的“雅爱经史”。第172页“景明四年(504)”改为“景明四年(503)”,上书者是于劲而非于烈。第177页注4紫内司无可置疑,并非“紫内寺”。第179页,王普贤入宫无法确定在正始元年,同页注7“充华世妇”,《魏书》作承华世妇,当从之,钱大昕《廿二史考异》已指出“嫔与世妇皆别有嘉名,史家不能悉举”,《北史》卷一三《后妃传上》所载北齐《河清新令》就记录了三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御女的嘉名。第182页注1《宣武皇后高氏传》篇名、第184页注3与第186页注3《汉魏南北朝墓志汇编》书名需要改正。

六、元季聪

此文研究对象是一位去世时年仅二十一岁的女性,她的墓志能留存至今,使其生平为世人所知,殊为不易。作为孝文帝的孙女、孝明帝朝重臣清河王元怿的女儿,元季聪在婚姻市场上算是难攀的高枝,自然不是作者所谓“普普通通的宗室女”(194页)。她的墓志尺寸虽然算不上巨大,但制作精良,共计四百多字的序文和铭文对于元季聪短暂的人生而言已是鸿篇巨制。受限于元季聪本人史料的稀缺,研究者不得不围绕其亲属关系展开讨论,否则无以成文,因此本文第一节着重考察元怿及其子女的生活。除文中提到的元怿子女外,《北史》卷五《魏本纪五》记载孝武帝元脩从妹安德公主是元怿女,而元脩与元季聪生于同年,可知安德公主为元季聪之妹。其人不见于元巶墓志所附家庭成员名单,原因俟考。

元怿在孝明帝朝的经历是文章重点讨论的内容。作者误信《洛阳伽蓝记》卷四《城西》冲觉寺条记载,竟称元怿与元怀、元雍受遗诏共同辅政(199页)。据《北史》卷一九《孝文六王传》,宣武帝诸弟被囚禁在华林别馆,直至延昌四年(515)正月十三日宣武帝驾崩。两天后元怀欲上太极殿哭临并面见新皇帝,尚被崔光阻止(《魏书》卷六七《崔光传》),何来受遗诏辅政一事?况且次日于忠、崔光等人决定让百官听命于元雍、元澄,将近一个月后才有所谓三王辅政(《魏书》卷九《肃宗纪》)。下文引《北史·胡国珍传》称同年十月胡国珍为中书监,与元雍、元怿、元怀一同入居门下,后文又称“随着元雍被免,胡国珍、元怀、元澄等朝臣的相继去世,元怿与元叉的关系日益紧张起来”(201页),事亦不确。元怀去世早于胡国珍,元雍被免是于忠所为,事在延昌四年八月,十二月元雍复为太师,直至熙平二年(517)八月才得以入居门下,其时胡国珍已是司徒,而元怀已经去世。元怿与元叉关系紧张之时,元雍正身居高位,所以《魏书》本传称“及清河王怿之死,元叉专政,天下大责归焉”。

讨论元继、元叉父子事迹时,文中称“孝文、宣武两朝,元继领兵在外,不曾参与过中央事务”(199页),此说不确。据《魏书》本传,元继在孝文朝兼中领军,留守洛京,宣武朝又为度支尚书。下文又云元继被弹劾免官,“可见并不长于理政”。《魏书》本传记载了元继被免的罪名,即便元继确实违法,也未见得其人不长于理政。类似的史料误读仍见于下文,作者竟以为刘芳所谓“年貌非宜”指的是元恂配不上自己的女儿(而非相反),又称元恂“即使贵为东宫太子,也难得到刘芳的认同”(210页),若果真如此,孝文帝怎么会在刘芳拒绝通婚之后“叹其谦慎”?后文论及元巶在河阴被杀,称“元巶已进封常山王,此时亦赫然在列”,“尔朱荣杀心骤起,纵兵行凶”(217页)。元巶被杀并非由于常山王爵,而是因为他官居卫将军、河南尹,必须到场奉迎天子。尔朱荣杀百官也不是杀心骤起,而是早有预谋。后文又云尔朱荣被杀是“元忻之手刃大敌”(223页),事亦不确。据《魏书》本传,元忻之只是上书表决心。真正在场帮助孝庄帝杀掉尔朱荣和元天穆的主要功臣是李侃晞和鲁安等人。

元季聪的丈夫李挺是本文的关键人物。作者在推算李挺年龄时,误以武定三年对应的公元纪年(545)为李挺卒年(实际上应为541年,即兴和三年),导致李挺被迫推迟四年出生,并引发蝴蝶效应。实际上,李挺生年应为太和二年(478),其人比元怿大九岁(208页)。元恂生于太和七年,比李挺小五岁(210页),李媛华同样比李挺小五岁(214页注2、220页正文)。李挺与刘幼妃结婚时年龄为三十岁(211页),孝庄帝初立时五十一岁,任尚书时五十二岁(221页)。此外,由于作者算错了元怿的生年,所谓“元恪比元怿大三岁”(211页)的说法也就不能成立,遑论《金石录》所收后魏御射碑所记元恪生年与《魏书》不同。根据御射碑推算,元恪生于太和十年,与京兆王元愉同年生,比元怿大一岁。

讨论李挺与元季聪的婚姻时,作者将笔墨花费在对元季聪心态的想象以及婚姻与仕宦的比附上,未能深入探讨李挺与元季聪成婚的原因。李挺前一任妻子元阿妙已经去世,即便元季聪有心将“杀父仇人的姐妹”视为仇敌,也不会影响李挺的形象,所谓“陇西李氏正妻”员缺并不比元季聪此前的范阳卢氏正妻名号更具吸引力,李挺与元季聪的联姻更不是出于文化认同(217页)。元季聪身为清河王元亶之妹,嫁给李挺根本不是高攀,作者过分强调元季聪面对陇西李氏正妻员缺,显得她在这场联姻中完全处于弱势。事实上,元季聪的家庭背景不比李挺前两任妻子逊色,吸引元季聪家人的是李挺的外戚身份与人望,而非陇西李氏标签。

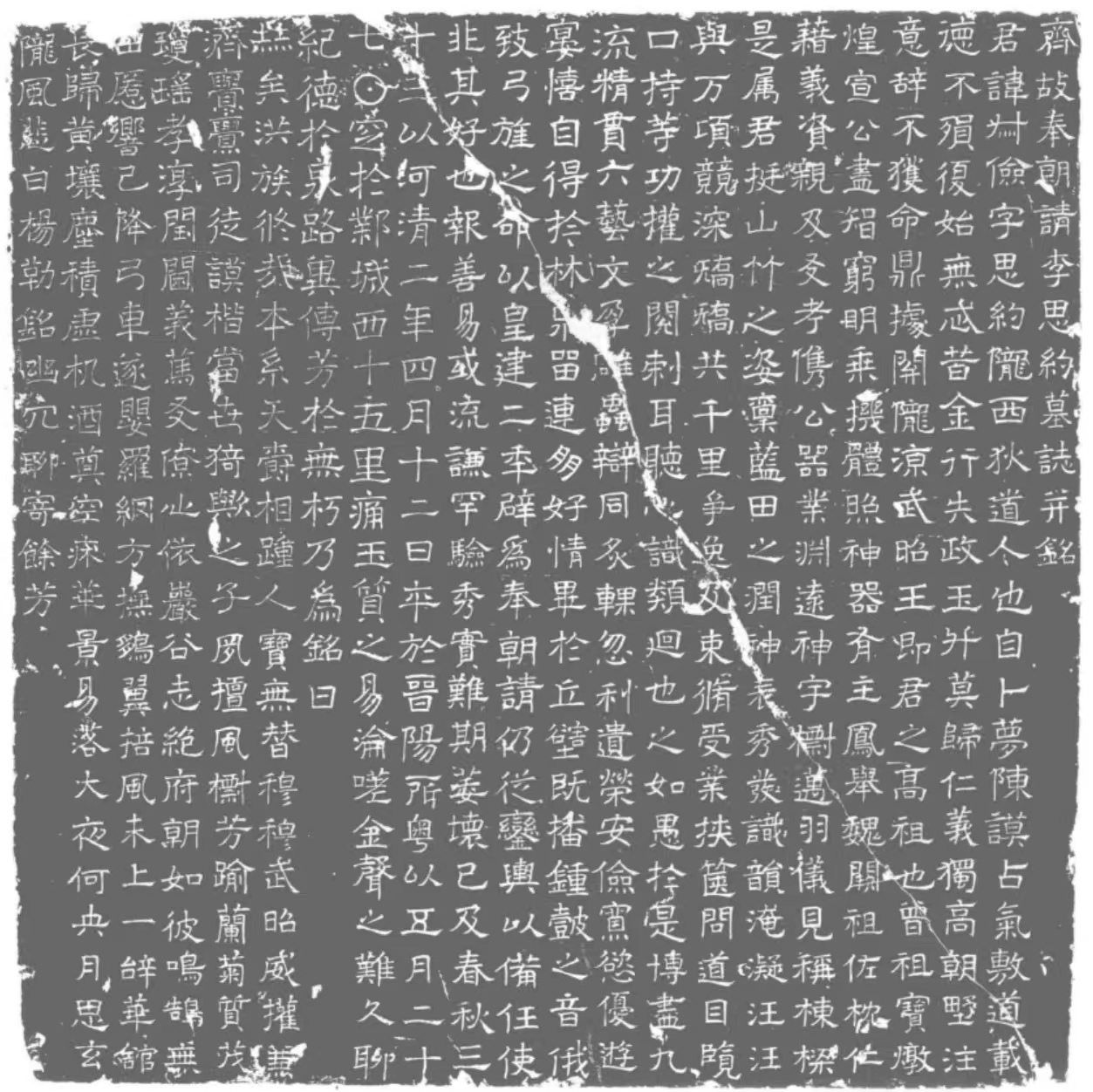

文章最后论及元季聪的身后事。作者仅凭元季聪的皇姑身份与墓志记载的赗帛数量及“中使监护丧事”,就声称元季聪葬事礼遇超过李挺(227页)。实际上元季聪葬事属于祔葬,在李挺所得赙赠品阙载的情况下,很难断言元季聪葬事礼遇更高。上文云“《魏书》称李挺养李延度第三子李容儿为后,却并未见载于《北史》与墓志,不知虚实”,李容儿即《墨香阁藏北朝墓志》(上海古籍出版社,2016)所收北齐河清二年(563)李思约墓志的志主。李思约并非由李挺抚养,而是在李挺死后过继,主持李挺夫妇葬事的很有可能就是李思约的生父李延度,他是史传所见陇西李宝家族中仅有的与李挺辈分相同的健在者。

李思约墓志

文中多处需作文字修改。第195页注2所引书名应为《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》。第196页元怿生年改为太和十一年(487)。第199页“同釐庶政”不必写作“同厘庶政”,注2引本纪即可,不必引用《张普惠传》,另外元继、元叉父子墓志并称志主为道武帝玄孙,事涉元继家人对本生家庭的认同,今人不必强辨元继、元叉是道武帝几世孙。第206页,元亶袭清河王爵应在正光四年八月追复元怿为清河王时。第208页注1《李挺墓志跋》应引《汉魏南北朝墓志集释》,《陔余杂考》改为《陔余丛考》,抵悟改为抵牾。第210-211页,元恂被废在太和二十年十二月丙寅(八日,公历已是497年),元恪被立为太子正好在一个月后,是次年而非同年。第211页解读元怿墓志中的“日晏忘疲”一句,作者称“两个十几岁的少年彻夜探讨学术玄义”,“彻夜”应改为“终日”;下文“元恪与元恂”改为“元恪与元怿”,元叉生年改为太和十年(486)。第213页注1罴字改简体,武泰元年改为永安元年,《庄帝纪》改《孝庄纪》(第223页注1同)。第214页“李挺的从侄女”改为“李挺的从甥女”,注2不必讨论李长妃、李媛华与李挺的长幼关系(无论如何郑氏都是李挺从甥),郑义改为郑羲,注4当引《北史》卷一六《元孝友传》,“百官无妾”反映的是北魏以来至东魏的情况。第218页,“五天后,改元建义”应作“一天后,改元建义”,注3所引类书多有讹误,不足为据,注4引《魏略》应据《三国志》裴注。第219页“侍从三宫”需直白解释,外贬官员是胡太后而非其妹所为,高岳是高欢从弟而非族弟,注4《刘思逸传》改《阉官传》。第220页“此时二十二岁”改为“被拥立时二十二岁”,注4引《李谚传》应将正文中的李谚改为李义邕,此传与《李季凯传》皆应引《魏书》。第221页注3应引《魏书》。第223页注2元季聪墓志录文删去分行符,注5不必引《北史》。第224页元季聪死后的第五年改为第四年,注2五岁即位改为六岁即位,元子攸22岁,元恭34岁。第225页献可提否改为献可替否。第226页元季聪墓志录文“环佩”改为“环珮”,“楷模”改为“谟楷”。第227页“于皇帝绪”改为“於皇帝绪”(於读如乌),“宸忠”改为宸衷。

七、常山公主

《常山公主事迹杂缀》此前收入《有所不为的反叛者》(上海三联书店,2019)。此文与《陈留公主》关注的对象都是孝文帝的妹妹们。文章第三节题为《常山公主与陆子璋》,“陆子璋”应改为陆子彰,此人是常山公主丈夫,其事迹在文中得到充分讨论。陆子彰袭爵受阻,至正光中(520-525)方袭爵东郡公(239页),作者认为是常山公主请求胡太后帮忙的结果,然而正光年间胡太后并不掌权,除非事在正光元年改元以前,或正光六年胡太后反政至改元孝昌的两个月间,否则陆子彰袭爵并非出自胡太后的旨意。此段讨论中称“孝明帝神龟初(518),正是胡太后开始以太后身份控制朝政的时候”,事亦不确,延昌四年九月胡太后临朝,至此已三年,当删去“开始”,下文高阳王元雍官拜丞相,亦非在胡太后掌权时(240页)。陆子彰与正光中掌权者元叉的关系,似乎是有待进一步研究的问题。

由于常山公主受彭城王元勰收养,元勰的家庭也是文章重点讨论的内容。文中称“已知元勰庶出的儿女还有两个,即长子元子直和女儿宁陵公主”(243页),据《北史》卷八七《酷吏传》,元勰还有一个女儿嫁与清河崔瓒,在孝庄帝朝被封为襄城长公主。元勰妃李媛华墓志所提及李媛华的两位亲生女儿元楚华(《洛阳伽蓝记》讹作元莒犂)、元季瑶在孝庄帝朝分别受封寿阳长公主、丰亭(长)公主,因此可以肯定襄城长公主是元勰庶出之女。讨论宁陵公主与元子直的封号时,作者认为宁陵公主称号“很可能是宣武帝杀害元勰后所赐,因为元子直墓志记他的真定县开国公就是在元勰死后获得的”,而李媛华亲生女儿的县主、乡主都是孝明帝时期胡太后所封(243页)。此说不确。元子直墓志并未明言受封时间,而《魏书》卷二一下《彭城王传》明确记载胡太后下诏别封元勰三子为县公,于是元子直封真定县开国公,元子攸封武城县开国公,元子直封霸城县开国公,是知元勰死后除元劭袭爵外无人受封,元勰其他子女的封号皆是熙平年间(516-518)所得(此据元子正墓志)。进一步可推知,现存宁陵公主墓志的制作时间不会早于熙平年。

文章最后讨论了陆卬与蓝田公主的去世时间,其中称“陆卬之母蓝田公主死于北齐文宣帝天保年初(可能在553年前后)”,又称陆卬之死距蓝田公主之死大概才不过一两年(250-251页)。据《文馆词林》卷四五九所收李德林撰《秦州都督陆杳碑铭并序》,可知蓝田公主去世于天保七年(556),另据《隋书》卷四二《李德林传》,李德林为杨愔作《让尚书令表》时陆卬仍在世,其时已是天保九年五月。若如作者所言,陆子彰与蓝田公主结婚事在过继以后,则陆卬的出生不会早于延昌二年,其人终年四十八,至少活到了北齐乾明元年(560)。

文章可作几处文字改动。第241页“感慨有所感激”应作“慷慨有所感激”。第242页宫人歌词中的做改为作,踏改为蹋。第247页“陆子彰有两个哥哥和一个弟弟,都横死于河阴”,弟弟应改为叔叔。第248页称陆士廉与陆希质据建州阻击尔朱世隆,城破被杀,但被杀的只有陆士廉,可改为“城破后陆士廉被杀”。

八、袁月玑

此文原载《文史》2008年第2辑。文章梳理陈郡袁氏的历史,误信《元和姓纂》对汝南袁氏与陈郡袁氏世系的拼接,因而导致对东晋时期陈郡袁氏地位的低估。文中称“与东汉时代陈郡袁氏四世五公、贵盛一时相比,袁瓌、袁猷在东晋时代不算显赫,至刘宋时袁氏人物开始占据重要位置”(257页),实际上陈郡袁氏在东晋时期已经完成权势积累。且不论亲属关系不明的袁真位至豫州刺史,东晋初年袁月玑六世祖袁耽已娶同郡谢安从姊妹为妻,其妹嫁与殷浩、谢尚,其人又与桓温相善,故其孙袁湛得娶谢玄女,并成为桓玄、桓脩的府佐。日后袁湛辅佐刘裕,位至尚书右仆射、兼太尉,其女又与日后成为皇帝的刘义隆结婚,袁氏子弟才得以在刘宋时“占据重要位置”。袁湛是陈郡袁氏崛起并且在唐代得与琅邪王氏、陈郡谢氏、兰陵萧氏并列侨姓四大高门的关键人物。作者只考察了作为袁月玑直系先祖的袁豹,却忽略了袁豹兄袁湛在东晋末年已经位至通显。此段对袁豹事迹的讨论亦有误,袁豹卒于东晋义熙九年(413),其人参与征伐巴蜀并非在刘宋元嘉时,而是义熙八年至九年间的朱龄石伐谯纵之役。

下文讨论袁顗事迹,“在刘彧与刘子业的斗争中,袁顗没有支持刘彧”(258页)这一表述似可修改。刘彧与一众恩幸密谋刺杀刘子业,袁顗不曾在二人之间做出抉择。袁顗祸败,亦非“使袁氏受到重大打击”(259页),而是袁顗一家受打击,袁粲在明帝朝反而成为重臣。袁顗、袁粲相继覆败后,袁氏人物几近凋零,袁彖子嗣无闻,袁月玑之父袁昂受梁武帝重用,陈郡袁氏方得重振。

文章第三节重点讨论了王琳的事迹,其中称王琳娶蔡氏女,又与袁泌、袁奭等人关系密切,“一定程度上得到了当时高门之拥护”(264页)。侯景乱后高门作用几何尚且不论,袁泌投王琳时已无兵权,袁奭一介文人,他的存在对王琳并无帮助,况且袁月玑侄子袁枢、袁宪兄弟是南陈重臣,蔡彦深侄子蔡凝亦仕陈,王琳连袁、蔡二氏的支持都得不到,遑论其他高门。此段又云支持王琳的势力南达高州,事亦不确。作者所指高州势力即高州刺史纪机,但纪机盘踞在宣城一带,史称“宣城劫帅”,清人赵绍祖《通鉴注商》已指出其人当时无法出任高州刺史。颇疑南陈为招抚纪机,给了他一个“宣州刺史”的空头名号,后世校史者以当时未有宣州,故改为高州。

文中有一些讹误需要修正。第254页袁月玑墓志录文中“沇疴乃遘”应改为“沉疴乃遘”,第255页“着姓”改为著姓,第257页太子左卫帅改为太子左卫率,第264页注1、2引用篇章应为《周书》卷二《文帝纪下》。

九、元渠姨

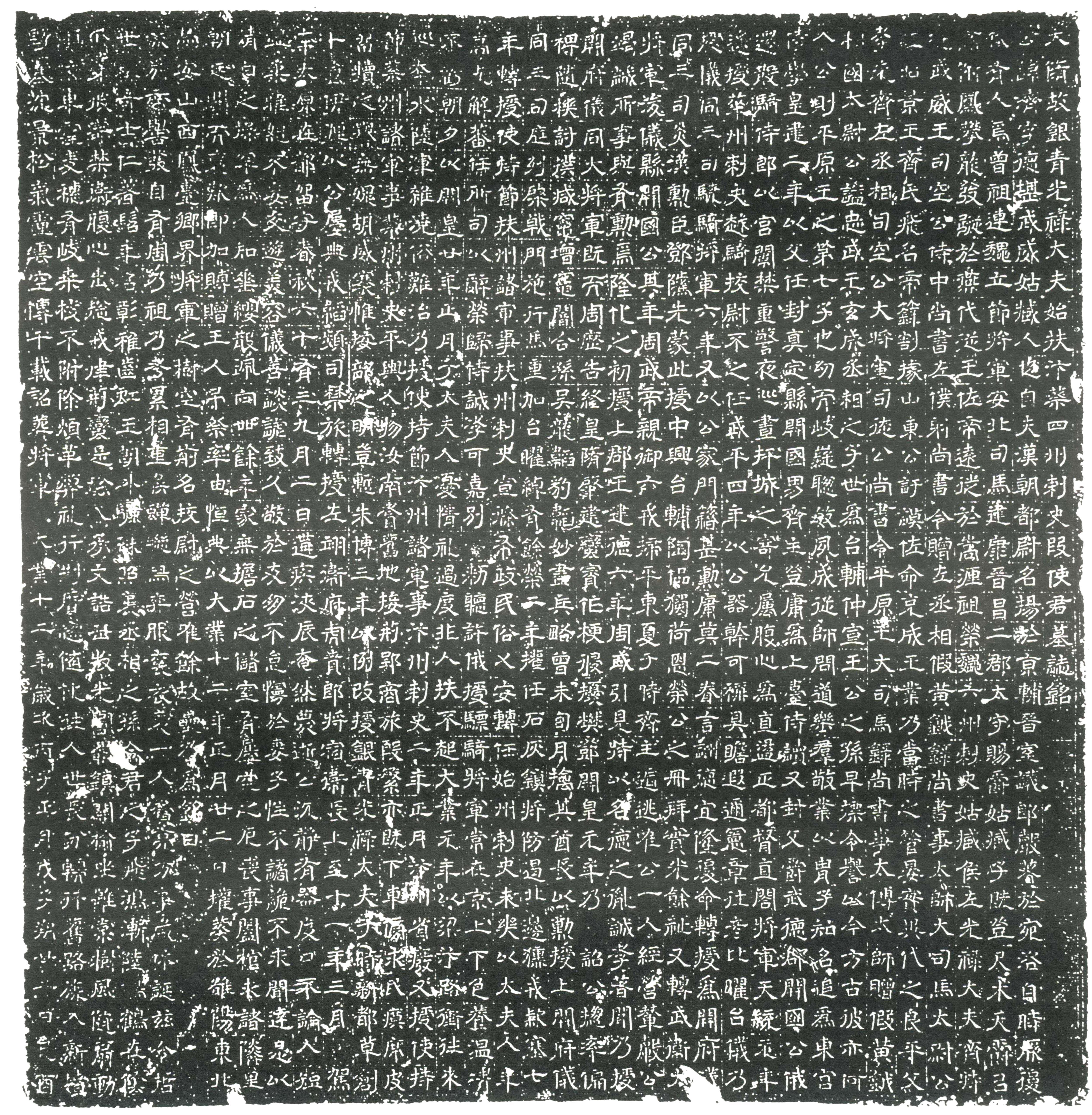

《找回失落于尘土中的故事》原题《沉默的墓志,滚滚的洪流》,载于《澎湃新闻·私家历史》(2017年6月17日)。此文与《崔巨伦其人》都是北京大学师生协助整理《墨香阁藏北朝墓志》的成果。文章展现出对前朝宗室女性命运的强烈关怀,较好地体现了全书主旨,读来令人感动。此文短小精悍,重点讨论了元渠姨墓志与史传中存留的历史信息。遗憾的是文中引用的石刻史料不足,讨论元渠姨在北齐灭亡以后的生活,至少还应该引用其子段济(即段德堪)墓志,因为段德堪是元渠姨入隋以后的主要赡养者与送终人。讨论娄太后对元渠姨的庇护,可以引用段荣妻娄信相墓志,娄信相为娄太后之姊,段韶是娄太后的外甥,正是基于这层关系,娄太后才有足够的理由保护元渠姨。

段济墓志

文章存在一些对史料理解的偏差。元渠姨墓志铭文中的其一、其二、其三、其四是分段换韵的标识,作用是标示上文完结而非引出下文,故应以括号括注,而非在其后加冒号。墓志序文中“冠冕二京,羽仪一代”一句是指元渠姨之子因母亲教导有方而成为杰出人物,并非形容元渠姨本人(281页),“二京”要么是用典,要么是实指北齐二京,与段韶子孙得周隋官爵无关(282页)。此外,文章中有一些错别字需要修改,第272页“怒从心头气”改为“怒从心头起”,第275页墓志铭文录文“卜山多险”应根据文中所附墓志高清图版改为“小山多险”,第281页“段德业”应改为段德举。

十、卢兰姐妹

《参商永隔》一文是2020年以后新作。此文考证精审,详略得当,其中涉及一个有趣的问题,即元景哲兼太尉是为哪一位新皇帝奉玺绂。作者列出三个可能的人选,即北魏后废帝安定王元朗、孝武帝元脩以及东魏孝静帝元善见,但并未做出抉择(307页)。笔者认为,高欢立渤海太守元朗为帝是事急从权,虽然元景哲是元朗之兄,但从历官来看,元景哲当时并不在冀州(305页),而是在遥远的肆州或洛阳,即便有心追随弟弟与高欢,亦来不及动身。

关于元景哲与高欢之关系,作者认为“元景哲一家在元朗被废时未遭牵连”,因为颇受高欢尊敬的孝庄帝尔朱皇后是元景哲姑祖母之女(307-308页)。二人之亲疏暂且不论,实际上元朗被废并无罪名,名义上是逊位。日后“安定王朗及东海王晔坐事死”(见《魏书》卷一一《废出三帝纪》)也只是针对两位废帝本人的隐诛,祸不及家人。此前元晔被废,其兄鲁郡王元肃虽被撤回青州刺史之任命,但仍然保留太师之位,并无性命之虞,一直活到元晔被杀次年。前废帝元恭被杀,其兄淮阳王元欣自太傅进位太师,改封沛郡王,后复得广陵王爵。由是可见,元景哲在元朗退位后非但不会遭牵连,反而受到形式上的优待,其侍中、车骑将军、左光禄大夫或许正是元朗被废后所得。日后元景哲选择留在东魏,也不是因为与尔朱皇后有亲属关系,而是将元朗被杀一事归咎于元脩。

文章有一处小笔误,第288页注1“据墓志,元脩义名脩义,字寿安”应改为“名寿安,字脩义”。此外,作者信从《魏书》帝纪,认为破六韩拔陵起兵在正光五年(524)三月(第300页),亦值得重新考虑。

十一 、茹茹公主

《茹茹公主》原刊《文景》2011年第4期,此前收入罗新《王化与山险:中古边裔论集》(北京大学出版社,2019),《彼美淑令》书名即来自文章所引高欢妻闾氏墓志铭文。文章重点讨论了北魏官方从何时开始采用“茹茹”一词,并引用了关键材料杨播墓志。作者称“杨播墓志写作的时间是孝明帝熙平元年(516)秋,这说明北魏官方采用茹茹一词必在熙平元年秋以前”(325页),但杨播墓志所记葬日干支与熙平元年不合,早已引起毛远明等学者的关注。实际上,杨播与第六弟杨舒同日下葬,其墓志作于熙平二年九月二日,葬日干支不误,只是墓志序文作者删削杨播行状失当,称葬年为“其年”,遂致误会。另外,北魏文成帝南巡碑碑阴题名有茹茹常友、茹茹命以斤二人,似应纳入讨论。

高欢与茹茹公主的婚后生活亦值得关注。文中称武定三年(545)三月高欢回到晋阳后一直活动在今山西境内直至去世(336页),但《北史》卷六《齐本纪上》明确记载武定三年十月高欢上言于幽、安、定三州险要处修立城戍以防奚人与蠕蠕,“躬自临履,莫不严固”,标异乡义慈惠石柱亦记载“武定四年神武北狩”,沈曾植认为北狩即修立城戍事(见《海日楼碑帖题跋》),此说可以信从。高欢与茹茹公主结婚两个月后离开晋阳去督建防御柔然的城戍,实在是耐人寻味之举。

文章有几处可作文字修改。按照一般算法,高欢与茹茹公主结婚时,娄氏已经四十五岁,而非四十四岁(337页)。第340页玉璧城改为玉壁城,两个“一年四个月”分别改为一年五个月、一年三个月。第345页高湛妻闾叱地连墓志录文“方亨遐期,永接难老”一句中的两个异体字,应据文义录作“方享遐期,永绥难老”。最后,菴罗辰人名可用原字,不必写作庵罗辰。

以上是笔者对本书十一篇故事的个人见解,不当之处敬请读者批评。事实上,《彼美淑令》的初衷也是引发读者对北朝女性生命史的兴趣。在石刻史料检索渐趋便利的今天,如果能有更多的读者根据史传与墓志材料,自主探索感兴趣的人物故事,对女性生命史研究乃至个体生命史研究而言也算是一大幸事。从这个角度上说,《彼美淑令》是“公众史学”的一次有益尝试。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号