只要细细勾勒,人人都是传奇。“历史缝隙里的人”旨在调动密匝的清代史料,打捞历史夹缝中的跌宕人生。

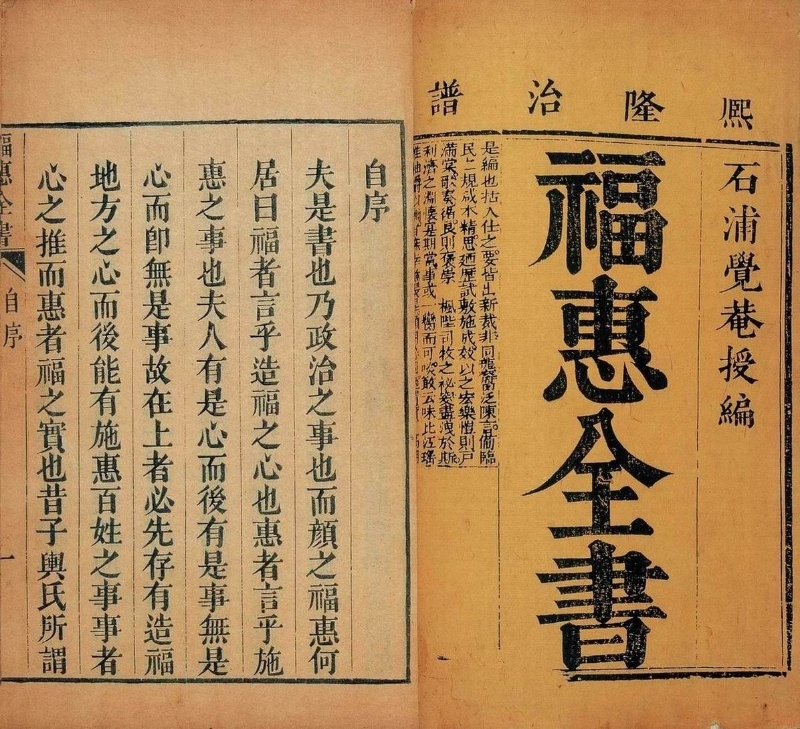

对于研究明清法律、财政、地方社会的学者而言,黄六鸿这个名字一定不会陌生。他以亲身经历撰写的巨著《福惠全书》,是清代部头最大、最具影响力的官箴书,康熙以降盛行坊间,被两百年来的官员幕友奉为金针,也是当代明清史研究的重要参考文献。至于广大历史爱好者,凡读过史景迁名作《王氏之死》的,想必也能对此人留下一些印象。那位不堪生活重压与人私奔,最后惨死在丈夫手中的村妇王氏,就是黄六鸿在山东郯城县任上的治下子民。全书展示着天灾不断、暴力横行、刀兵盗拓的清初基层社会,惟有秉公断案的黄知县,算是这昏暗天地中的一抹微光。虽然《王氏之死》的描述,都来自《福惠全书》的陈说,必定掺入黄六鸿自我标榜的成分,但其勤政爱民、谳狱有方的能吏形象,确乎就此树立起来。

黄六鸿在知县任上政绩卓著,官却做得不大,其人以吏干著称,并无经史、文学领域的名气。这样的人物,虽有官箴名著可充门面,其历史形象却往往是工具性的,很难以主人翁的姿态,进入历史研究者与公共写作者的视野。然而当我们跳出《福惠全书》框定的范围,开始以“黄六鸿”为关键词寻找历史话题时,就会惊喜发现,他与他的至亲——父亲、妻子、女儿、女婿,都是如此经历传奇、个性丰满。从个体生命发展史,到家族代际变迁史,他们被明清之际的大浪裹挟,却从未甘做沉默无声的鱼鳖虾蟹。

《福惠全书》书影

最是仓皇辞庙日

黄六鸿家族世居江西省瑞州府新昌县,自称北宋名贤黄庭坚后裔。其本支在明末发迹,代表人物是六鸿之父黄国琦。国琦字石公,号五湖,崇祯九年举人,次年连捷成进士,历任福建建阳、山东滋阳知县。读书的秀才一经入仕,就要担当起主政一方、保境安民重任,其难度可想而知。在这一点上,黄国琦显然有些超乎常人的天赋,是个乱世中随机应变、力行有为的能人。从史籍对他的评价来看,亲友后辈谀以“文章忠节声名遍天下”,显然名实不符;而方志中称赞的“倜傥有声”“少负奇才”,却并非全然虚美。譬如他初莅闽北,邻境浦城有巨寇肆掠,“宪檄国琦摄浦,单骑诣贼垒谕降,地方获宁”。他在建阳“两举卓廉”,履任滋阳后,考绩也列在最优。很快,黄国琦获得行取进京机会,一条青云之路在他脚下铺就。

与那些推崇“宰相起于州部”的王朝不同,明朝官制内重外轻,且职任的清要与否、升转迟速,较当下的品级高低更加受人关注。京职中,翰林院、吏部、都察院、六科尤极清华之选,被时人呼为“四衙门”。其所属的低级官员资浅而望重,全不将鄙拙外僚放在眼里。万历年间,即便以七品科道官外放从三品参政,当事人也会“裂眦攘臂,如不欲生”,可见仕途的内外悬殊,到了何种地步。不过,那些进士及第、年富力强、才干卓著,却没能谋得京职的官员,也无需就此气馁。王朝在制度设计上,为他们留下一条快速上升通道——行取,即从科目出身的推官、知县中择其优者,保举到京,由都察院、吏部等衙门考察、奏补,经皇帝批准后即可授为六部主事,或是科道要职。这些通过行取路线补授京职的官员,如腐鼠一跃而成鹓鸾,真使宦海中人翻有登仙之羡。

崇祯十七年春天,春风得意的黄国琦进京面圣。外官行取本是吏部的常规工作,不需要皇帝出面。但此时的明王朝已经风雨飘摇,崇祯帝求治心切,对于民情练达的行取官员,都要亲自接见、量才授职。同列三十三名官员中,黄国琦位居班首,三月十六日,在紫禁城中左门受到皇帝召见。对于这些品秩低微的新面孔,崇祯帝也汲汲惶惶,迫不及待地询以剿寇、安人心、生财足用办法。虽是三十三人依次奏对,但《实录》专门点出黄国琦的名字,说他“言称旨,即授兵科给事中”。《国榷》较详细记录了黄国琦的奏对内容。譬如提到剿寇一节,黄对曰:“贼之骄,招抚误之也。”问生财之法,对以:“大概加派捐助俱非也,皇上当搜内帑资外费。”再问用人之道,则称:“天下未必无人,但人未必为用耳。”

当时只道是寻常,谁能想到,这样一场集体召对活动,竟成了教坊犹奏别离歌的引曲。没等黄国琦从叨蒙知遇的兴奋中缓过神,历史的车轮就猝不及防地碾压上来——皇帝忽接密报:昌平陷落,总兵官李守鑅自刎,闯军纵兵焚烧皇陵。崇祯帝大惊而起,仓皇入内,群臣也随即奉旨散去。

接下来的两天,是大明王朝的至暗时刻:闯军进入京城,皇帝斩杀后妃,在煤山自缢。一时天下大变,犹如海啸洪流。对黄国琦而言,如果他尚在滋阳做知县,或许还有观望、南逃,乃至召募义士保境安民等多种选择,至少可以与任上的亲属僚友一道商量;如果久任京职,大约也能事先得到消息,或留或走,预为筹划。而他轻车简从,内擢进京,骤然间国破君亡,何去何从,实属万难措手。

入清以后,在提到此际黄国琦的表现时,黄家晚辈以及方志传记都进行了模糊处理,称其“闯变南还”“奉母南归”“移寓金陵”;而明季史书,如《国榷》《流寇志》《明季实录》《小腆纪年》等,俱言其降闯、授伪职。至于所授之职,则说法不一,或称扬州府尹,或称吏部验封司掌印。更有耸人听闻的传言:“贼破前门,给事中黄国琦迎降,为贼传伪诏,令中军持琴弦、绫帛入宫,达上前。帝已出宫,不得达。”(彭孙贻《流寇志》卷十,浙江人民出版社1983年版,第160页)意指黄国琦不但主动迎降,且代李自成传话,以琴弦、白绫逼迫崇祯帝自杀。《甲申传信录》则代为辩白,称其考选进京,不至为此。

黄国琦是南方人,因为滞留北京而降闯,当然是迫不得已的权宜之计。很快,随着闯军溃败西奔,他也择机南下金陵。关于黄国琦在弘光时代的经历,他家乡的《瑞州府志》与《国榷》《明季南略》等史料记载截然两样。府志称其闯变南还,受到史可法、王燮交章举荐,授职任官。而明季史料不但将其举荐人归为跋扈贪鄙的江北军阀刘泽清,还记录了朝中御史激烈的反对意见:责其曾授伪官,不可复加重用。

事实上,身处瞬息万变的大混战时代,个人选择往往模糊混沌,甚至根本无从选择。褒贬的权力掌握在后人手中,而非其本身所能顾及。从时间线上看,崇祯十七年十月,南下的黄国琦被弘光朝廷免去从逆之罪,担任水营监军。次年四月,又将其官复原职,试兵科给事中。其时,清兵已经重困扬州,月余光景,多铎即挥师进入南京,石头城又见一片降幡。这不能不令人感叹,兵科给事中一职之于黄国琦,简直形同诅咒。

此后的黄国琦不再出仕,也没有回到故乡新昌,而是将全家迁至金陵,做起“地方利弊知无不言,当道咸贵重之”的体面绅士。顺治十一年正月,降清大学士冯铨向清帝举荐在野及获罪士人中的“堪擢用”者,内中不乏郝浴、王崇简、吴伟业等大名人,而排在最后者即是黄国琦。冯铨奏疏中称他为故明知县,而非科臣、给谏之类,或许是刻意淡化他以兵科给事中身份降闯,及在南明的任职经历,避免触发清朝统治者的敏感神经。对于清廷的征召,黄国琦并未理会,这也使他免于侍奉三朝的讥评。

莫把弹章怨老黄

虽然本人终老林泉,但黄国琦支持儿子黄六鸿在清朝出仕。六鸿字子正,号思湖,生于崇祯二年,幼时随父任在外。甲申易代之际,陷在京师的父亲生死难料,束发之年的黄六鸿冒着障天烽烟,奉母奔归原籍。顺治八年,二十二岁的他考中江西乡试举人,此后会试不第,康熙九年选任山东兖州府郯城知县。在郯城,他出其不意地擒拿了巨盗王可习父子,将这个三辅盗薮治理得井井有条,并由此声名鹊起。康熙十一年,黄六鸿丁忧去职,释服后改任直隶河间府东光知县。他在两县任上宦绩彪炳,并托赖于《福惠全书》流传后世。对此,我们毋庸赘言,单看他知县以外的仕宦与生活经历。

康熙十七年,在知县任上表现出色的黄六鸿获得了和乃父同样的机会——由外官行取进京,考选一等,升任六科给事中。作为谏官,给事中具有纠参百官职责,而黄六鸿履职中的最著名事件,是弹劾詹事府赞善赵执信等人国丧演剧。所演剧目,正是大名鼎鼎的全本昆剧《长生殿传奇》。

《长生殿》由客居京城的杭州才子洪昇创作,前后三易其稿,历时十年。康熙二十七年,这部句句凄绝、字字典雅的传奇剧本告竣,一时间名班聚演、宫府盛传,占据了梨园菊部的时尚顶流。这股热潮延续到次年秋天,洪昇生辰前夕,内聚班伶人为感谢他带来的滚滚财源,准备在其家中排演全剧祝寿,并邀请赞善赵执信、侍读学士朱典、侍讲李澄中、知府翁世庸、大名士查慎行(时名嗣琏)等齐聚一堂,为演出增光添彩。这群兴味盎然的才子名士忽略了一个重要问题:其时正值孝懿皇后佟佳氏丧期。按照《大清会典》,皇后崩逝,内外官员百日之内禁止嫁娶、作乐。果然,乐极生悲的局面很快出现,谏官黄六鸿将与宴官绅一本参倒,请旨科以“大不敬”重罪。当年十月,在康熙帝亲自过问下,洪昇下狱、赵执信等革职,“凡士夫及诸生除名者几五十人”。

关于《长生殿》大案的背后原因,一直众说纷纭。有人称康熙帝厌恶其以异族作乱、百姓流离剧情讽刺本朝,故此案可作文字狱观之。事实上,洪昇南归不久,《长生殿》剧本就在杭州刊印出来,朱彝尊等名流纷纷作序题词。此后江苏巡抚宋荦、江宁织造曹寅、江南提督张勇等深受皇帝信任的高级官员,更先后主持搬演全本《长生殿》,并邀请洪昇亲往观摩。可见其剧本内容并不触犯皇帝忌讳,后续演出也未受到影响。还有学者将大案归因于康熙中期的南北党争,称洪昇与南党首脑徐乾学、高士奇往来密切,北党明珠等人借黄六鸿之手掀起大案,打击南党。笔者看来,如此说法也近于阴谋论式的猜测。洪昇名气虽大,政治地位却无足论;被革职永不叙用的赵执信是山东人,也和南党无关;至于黄六鸿,案发时年已六十,三年后休致告归,更无借助党争进行仕途投机的必要。

清人笔记论及此事,多采信“马吊结仇”之说。即黄六鸿先自知县内擢,以土产、诗稿遍送在京名士。礼物送到赵家时,赵执信正聚精会神与人打马吊,瞥见馈赠之物,便不耐烦地脱口而出道:“土物拜登,大集敬璧”。被退回诗集的黄六鸿恼羞成怒,遂有纠弹观剧诸事。当代研究者翻阅《康熙起居注》,又见吏部针对本案的题覆内有“其所参候补侍讲学士朱典常斗马吊”一句,猜测黄六鸿弹章中必有马吊一事,可与“马吊结仇”之说相互印证。(张宇声《〈长生殿〉案件新论》,《管子学刊》2009年第2期)

赵执信文章冠世,成名最早,而性情傲岸,“士以诗文贽者,合则投分订交,不合则略视数行,挥手谢去,是以大得狂名于长安”。康熙十八年,十八岁的赵执信中进士、得馆选;也是在这一年,五十岁的黄六鸿行取到京,初为给谏。可以想见,如果真有吏干派老辈好名送诗稿,而少年翰林狂傲简慢,“挥手谢去”场景,则黄六鸿的恼羞成怒确属情理之中。不过,黄氏内擢与《长生殿》大案相隔十年,衔恨反击,恐不待如此之久,也不会在弹章中特意强调马吊小事。想来黄、赵结仇的具体时间、原因,未必尽如笔记所言,但黄六鸿以文示好反受其辱,继而借端报复的关要大节,则虽不中,亦不远矣。当然,本案发动,终究是国丧观剧触犯律条,或又撞上皇帝丧妻之恸的霉头。故此士林中人一面惋惜洪、赵才华,大叹“可怜一夜《长生殿》,断送功名到白头”;一面也批评其疏狂散漫,怪道叫人抓住把柄,是谓“自家原有三分错,莫把弹章怨老黄。”

人的历史面目就是如此诡吊,可以清晰,又格外模糊。在制度史、社会史研究维度,黄六鸿是当之无愧的能吏,《福惠全书》是堪为圭臬的杰作;而一旦转换到文学史叙事,他便不可避免地被描述成失意才子的迫害者、皇家霸权的卫道士、党同伐异的鹰犬爪牙,与曲中巨擘《长生殿》对立并传。对于黄六鸿本人而言,这些后见之明虽不在他的预料范围,但显然,他对自己的京官生涯也显得意兴阑珊,晚年总结起来,不免得出“谏官不如邑令”的结论。

现代舞台上的《长生殿》剧照

娘子军传娘子令

仕宦之外,黄六鸿的婚姻也颇有不同寻常之处。在家乡新昌,他迎娶了自己的第一位妻子——明末兵部侍郎、同乡邹维琏之女。不过,邹夫人青年早逝,没有留下子女。顺治十二年,二十六岁的黄六鸿在山西大同与继室张夫人订婚。康熙十二年,夫妻二人生下独女,后择歙县翰林吴瞻淇为婿。黄女、吴婿伉俪情深,是以黄六鸿与张夫人的诸多事迹,特别是张夫人英风飒飒的巾帼传奇,均出自女婿《皇清待赠孺人继室黄氏行述》一文的追忆。

张夫人是将门遗孤。崇祯十七年二、三月间,闯军在山西境内势如破竹,一路占太原、破宁武、过雁门,北上大同。时任大同镇总兵姜瓖密献降表,这座九边重镇很快便告沦陷。其时,姜瓖的前任总兵张峻尚在城内居住,他率领部分军民登城固守,却于事无补。城破时,张峻战死,举家男女投池殉难。第二天乱象稍定,张峻的姨父冒险来张家察看情况。在池边,他发现有个孩童样的身躯尚能动弹,救出一看,正是张峻十岁出头的幼女。姨父母是高义之人,他们从战场上觅得张峻遗骸,池塘内打捞夫人尸骨,收葬一处,以慰忠贞。此后又收养遗孤,熬过明清之际的战乱光阴。十二年后,丧偶的南方人黄六鸿到大同访友,在当地有扶危助困之举,姨父母感叹此人是个君子,遂将孤女相托,令其结为夫妇。

张夫人虽未亲禀父教,却继承了将门遗风。顺治十六年,郑成功北伐金陵,战船进抵南京城下,将有攻城之势。八旗军由北京南下前往增援,但远水不解近渴,南京局势一度极为紧张。城内人心思动,即便已经降清多年的汉人官僚缙绅,也意存观望。这一年正值会试,不少江南举人迟疑不肯北上,黄六鸿也同样心存顾虑。张夫人判断郑军无胜算,催促丈夫尽快启程,以免被秋后算账。果如夫人所料,郑军败退后,清廷马上调查当年未曾赴考的举人,责其首鼠两端,甚或疑为内应。

康熙九年,黄六鸿被选为山东郯城知县。当时的华北地区多响马巨盗,黄六鸿率领家丁擒其在郯之为首之人,随后亲往府城,向上司面禀。散落同伙以为知县离境,城内空虚,遂纠合三十六寨之众,准备劫城反狱。张夫人得到消息后毫无惧色,即刻代替丈夫担当守城重任。她一面督派家丁在城内街巷巡逻,抓捕奸细,一面召集县丞、巡捕等佐贰官员,布置防守机宜。在夫人的指挥下,官兵绅民群策群力,固守县城十五日,盗贼见城内防备周密,只得放弃劫狱计划,各自散去。事后,张夫人智勇双全的女英雄形象,在鲁西南地区深入人心,郯城绅士更将黄府家丁称为娘子军。

张夫人出身名家、聘嫁宦门,如果放在常态下的明清社会,更大可能性是成为一个端庄柔弱的闺秀、循规蹈矩的妻子。而身处群雄逐鹿、盗贼蜂起的乱世,面对严酷的生存危机,身为女性的她,却表现出强劲的生命张力,其英略沉毅、审时度势,绝不下于她的丈夫,以及同时代饱学广见的男性士人。推而广之,正是这样的时代,错综复杂的政治局面、社会矛盾,将成千上万个张夫人推到历史前台,在一次次生死考验中,突破后人对于传统女性的羸弱想象。

明末清初女英雄代表——石柱土司秦良玉的戏曲形象

谁似君家伉俪奇

婚后的第十八年,年过四十的黄六鸿夫妇生下独女,是以“绝怜爱之”,六七岁时便为她延请名师,与教养儿子无异。和母亲张夫人一样,这位黄家姑娘也早早表现出审慎、明识、敏行的过人资质。不过,生长在承平时代的她,不再有机会成为娘子军领袖,转而将这些品质内化为治家之才、孝慈之心,在父女、婆媳、夫妻、母子等家庭伦理层面发挥作用。

黄六鸿就任京职的前几年,将妻女留在金陵家中。康熙二十二年,张夫人身患急症,不久病重离世。年仅十岁的女儿懂事异常,对母亲侍疾以勤,居丧以哀,令一众亲友刮目相看。丧事办完后,她给远方的父亲寄去情词凄恻的亲笔信,诉说无所依傍的思亲之苦。见到女儿稚嫩的笔触,黄六鸿且哭且怜,马上写信给金陵的亲属,请他们将孩子送到京城,父女团聚。接到回信的小姑娘当夜独宿在母亲卧室,悄悄检点遗物、收束完好,保证重要物品一件不落交到父亲手中。

黄六鸿惊叹女儿的早慧,决定为她慎择佳偶。康熙三十年,歙县才子吴瞻淇雀屏中选,成了黄家的东床快婿。瞻淇出身皖南大族,其父吴苑是康熙二十一年进士,官至国子监祭酒。他先娶同乡名门女为妻,婚后琴瑟和谐。妻子病逝,瞻淇伤心不已,鳏居四年有余。为儿子不肯续弦之事,吴苑十分忧虑,多次劝说未果,直到黄女“贤而才”的盛名传来,才将瞻淇打动。因为黄家“不轻许人”的名声在外,吴苑力邀两位声望夙著的进士同年登门说媒。在媒人的美言下,黄六鸿亲自约见这位嘤鸣以求窈窕的吴公子。二人一见如故,即便坊间有“家门鼎盛而女好不当为人作继室”的说法,黄父也不为所动,当年十月即将爱女聘嫁吴生。

在丈夫吴瞻淇笔下,妻子至孝至贤,是吴、黄两家族和睦美满的关键因素。更难得的,是其孝其贤并非出于伦常规范、道德要求,而是慧根天成,饱含真情真性,兼具明达智理。她对父母感情纯挚,每每因女子嫁从夫居,不能为双亲尽孝而伤感。她追怀亡母张夫人,闲暇时,屡次向丈夫说起母亲的家族历史、坎坷经历,说到动情处,不免“涕泣随之”。偕夫过金陵祭母时,更是声随泣下,哀感路人。吴瞻淇无缘拜见岳母,但记其事迹历历如绘,显然是从夫人的日常交流中转述而来。

对于老父黄六鸿,做女儿的更是惦念备至,虽南北相隔数千里而问安书信不断。听说父亲经济拮据,她就摘下自己的金银首饰抵当周济;得到珍馐佳果,也要先寄给父亲品尝。有一年,吴、黄夫妇乘舟过山东黄河崖,见当地有四女祠,用来纪念四位矢志不嫁、儒冠养亲的汉代女子。吴瞻淇游祠归来,戏问妻子事亲至孝,怎么不效仿四女终身奉养,反肯嫁到自家?黄女不以为然,解释说自己身为女子,即便不嫁,对老父也只能晨昏定省,照料起居,无法光大门楣、继承宗祧,且要父亲为自己的晚景担忧。现在嫁得品行端正、建树有为的君子,夫君以全力侍奉双亲,再以余力惠及我的父母,我借助夫君力量报答养育之恩,不是比不嫁更有益么。她边说边哭,随即向丈夫提出:“吾父年六十尚未得子,他年有无未可知。顾吾母则长已矣,生于云中,殁于金陵,以忠臣之女而墓在荒烟蔓草中,余心恫焉。他日倘生两子,从君乞一子居金陵,守吾母墓,是我于四女迹不同而心同也。”(吴瞻淇《皇清待赠孺人继室黄氏行述》,《安徽歙县吴氏家传》,乾隆三十七年刻本,第五页)瞻淇听后深为感动,当即允诺。

吴父去世后,瞻淇携全家寄寓苏州,与金陵相去不远。黄六鸿晚年来往两地,常住在女儿女婿家中,享受外孙子女绕膝承欢的天伦之乐。女儿孝养备至自不必说,瞻淇与岳父虽为翁婿,而情同父子,连其弟也不禁感叹:“是翁是婿之绸缪,是父是女之慈孝,余行人下多矣,未见其匹也。”黄六鸿中年丧妻,又无子嗣,但以爱女贤婿为寄托,亦得优游晚景,享八十五岁高龄而寿终。

相对于父母子女间天生而成的亲密,作为儿媳,要想获得公婆,特别是婆母发自内心的喜爱,显然更属不易。在吴瞻淇笔下,妻子对婆母的体贴无微不至,除了常见的先承色笑、茶饭不苟、善理家政、和睦亲族外,其境界之最高之处,是支持丈夫淡薄爵禄,居家孝母以终天年。

吴瞻淇少年颖异,在科举场上的表现也十分出众。他于康熙四十二年高中二甲第十名进士,并由皇帝钦点,选为翰林院庶吉士。这是多少新进士梦寐以求的仕途起点,如果能趁热打铁,成为南书房近侍文臣,日后取高官得厚禄,尽在指掌之间。然而此时吴瞻淇的父亲已经过世,他进京赴考前,老母牵衣相送,临歧伤心。瞻淇连连宽慰,说自己如果中第馆选,一定陈情告归,不让慈母久别悬念。蟾宫折桂之后,瞻淇只在翰林院停留了两个月,便准备践行诺言,告病回乡。这一举动令吴家亲友大为震惊,纷纷责备他胸无大志,错失了平步青云的良机。惟有妻子理解他的选择,并温言抚慰他略显失落的情绪,说道:“凡人与朋友约,尚不可无信,况老母临别牵裳之语乎?君年方富,居官之日长,暂归以践前言,何不可者?妾非不喜从君游宦,顾念姑在异乡,岂忍舍之远去?君归不过恬澹耳,有人于此年方少而不汲汲于富贵,以视夫奔竞而躁进者,岂不足挽回颓波乎?”妻子准情入理的开导,不但促成瞻淇母子团聚,也使婆母格外感动,常当面夸奖儿媳:“尔为名家女,果能知书史中大义”,又与同辈妯娌背后称赞:“是真有姑嫜在念者。”

对于善解人意的妻子,吴瞻淇具有恩爱而兼敬重的双重情感,视之为闺中良友。因为他既不出仕为官,又性情落拓不事生产,一家人在苏州的生活,便很难撑起豪族的门面。妻子在娘家是独生女,父母爱如掌珠,幼年鲜衣美食,日用充裕。嫁到吴家后日子相对拮据,却毫无怨言,不但自己布衣蔬食、克勤克俭,还教导子女以淡泊惜福为念,不可纵欲攀比。当时苏州地区有佞佛佞道的风气,世家妇女尤喜重金斋醮布施。黄夫人对此很不以为然,她以儒家正统自居,反对浪掷钱财,崇奉二氏。“居吴门十余年,不茹素,子女有疾不祈禳,僧尼、道士绝迹无入门者。”这样不合流俗的举动,得到丈夫充分肯定。

若论学问广博,“生平于书史略能涉猎”的妻子,固然不如翰林高第的丈夫。但对于经典深入浅出的品评见解,黄夫人却常常高出一筹,令瞻淇自愧不如,盛赞其“有男子识见所不逮者”。夫妻俩生育了五子四女,孩子们到了读书的年龄,就由父母亲自教导。一家人的日常生活,总是展现为这样温馨的画面:父亲篝灯夜读,为儿子讲授经史,讲到难懂处,母亲从旁出一解语,便有一语中的效果。黄夫人最擅长的是品评人物,瞻淇称之为“揣度机宜,与余上下,古今名言伟论层见叠出,实具高世之识。”因为爱中有敬,瞻淇很愿意听从妻子的规谏劝导,“结褵至今二十四年,从无一语相龃龉”。

黄夫人一向身体健康,康熙五十三年六月,作为四十二岁高龄产妇生育第九个孩子后,仍然强健如常。然而半个多月后,她忽然出现产后发热症状,未及施以医药,便痰厥离世。瞻淇痛失爱妻,伤心惨目,却碍于老母年近八旬,不得已隐忍悲恸,而泪水辄涔涔不能抑止。他为妻子撰写了情感丰沛、娓娓动人的长篇《行述》,内容溯及岳父母两个家族。可惜,瞻淇在《行述》中,只以夫人、孺人代作岳母、妻子的称呼,没能为两个传奇女性留下闺名。

从明季甲申到康熙末叶,黄家人用七十年时间,走完了由乱世到承平的代际交替。作为处在仕途上升期的崇祯朝官员,黄国琦目睹北京沦陷,亲历金陵易主,先降闯军而复归南明,最终在清朝统治下老于林泉。黄六鸿是遗民子弟,幼年遭遇离乱,却较早参加了清朝科举考试,并在社会秩序趋于稳定的康熙年间进入官场。担任知县期间,他整顿治安、与民休息,致力于地方社会的战后重建,并取得显而易见效果。行取进京后,他试图融入更高层面的王朝政治,但效果不甚理想,反而误打误撞进文学史公案当中,留下一抹不甚体面的侧影。张夫人是明、闯战争中的将门遗孤,她遗传了父亲的勇略,却没有延续对故明政权的认同——即便打着复明旗号的郑成功兵临南京城下,她依然敦促丈夫北上,参加清廷会试。异常艰险的战争环境,塑造了沉毅果敢的英雄女性,尤能在危急时刻挺身而出、保境安民。

到了黄女、吴婿一代,改朝换代的阴影已经尽数散去,他们随父宦游,虽然人生也不免坎坷,但最关心的无外乎科举仕途、联姻结媾、家族延续。然而相对平淡的生活,并未削弱他们的人格魅力。这对士人伉俪将前两代人的乱世生存智慧,自然内化为承平世道的社群生活智慧,把慈孝、勤俭、敦睦、淡泊的儒家美德,与爱、尊重、理解、包容的人性暖流,融洽地结合在一起,为我们展现出中国传统家庭生活的样板式图景。

(本文首刊于《文史知识》2024年第12期,澎湃新闻经授权转载。)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号